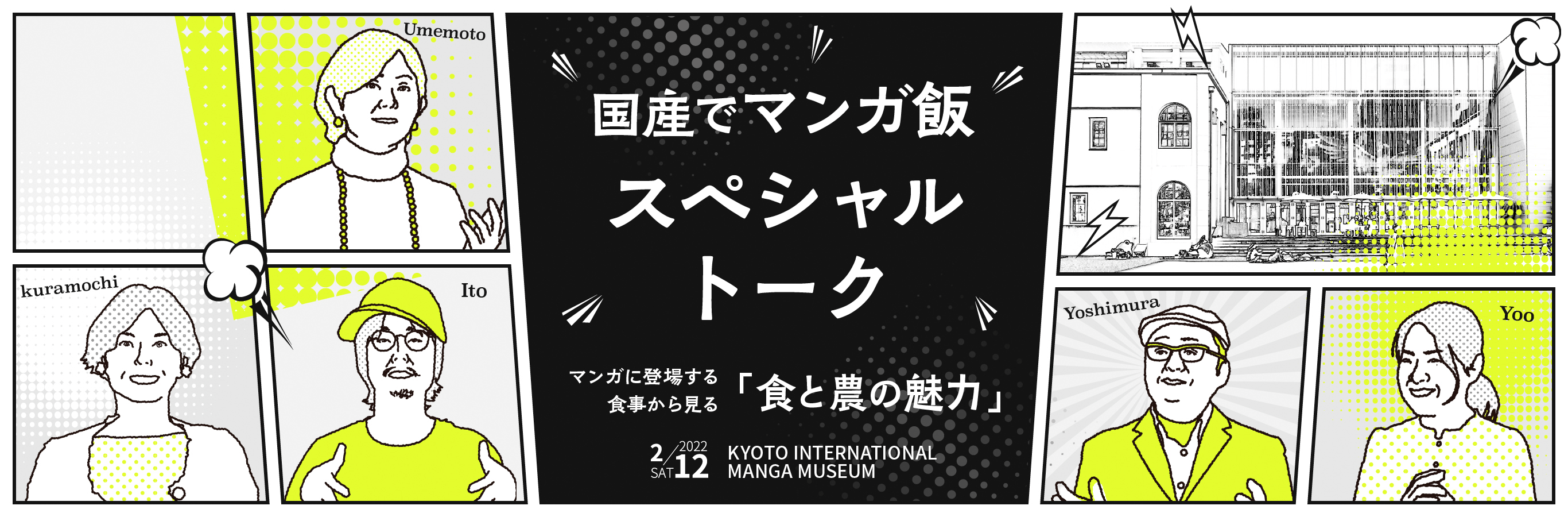

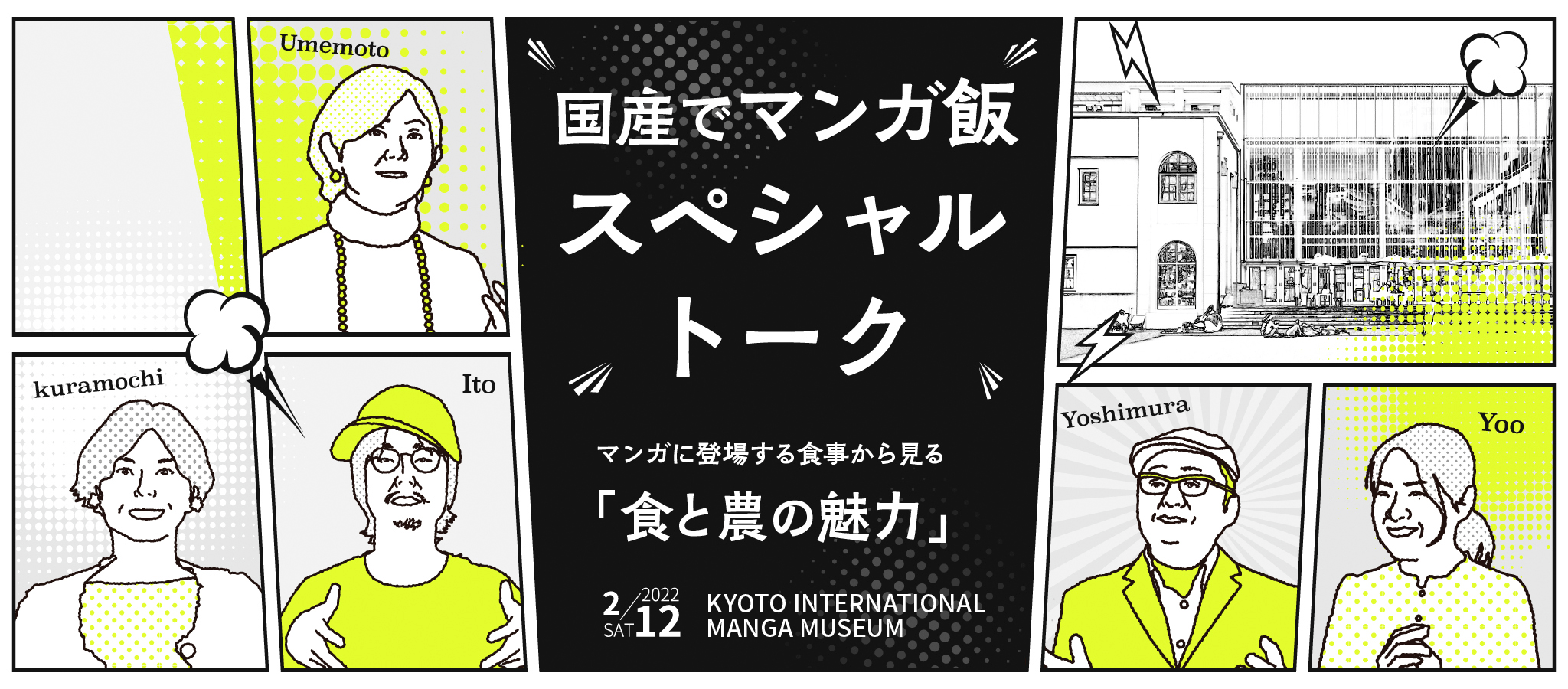

第2部 クロストーク

登壇者の皆様

-

梅本ゆうこ -

伊藤遊 -

吉村和真 -

倉持佳代子 -

ユースギョン

クロストーク

僕自身は普段、白黒のマンガしか読んでいないので、うどんもラーメンもカラー化しちゃうと情報量が多すぎて、マンガ本来のテンポの良さが損なわれる気もするんですが……。

私の母国の韓国では、私が子供の頃は紙媒体の白黒マンガが主流だったんですが、今はWEBで読む縦スクロールのカラーの方が完全に主流になっている。なので、昔の紙マンガを読んでいた人には白黒マンガの方が入り込みやすいみたいなんですが、WEBマンガが主流になった後にマンガを読み始めた世代には、カラーが当たり前だから習得できる情報量も特に変わりはないようです。だから、白黒かカラーかの問題というよりは、自分が慣れ親しんだメディアの問題かもしれませんね。

日本はまだまだ白黒主体ですからね。

「味読」という言葉があるように、本やマンガを読むということは、一種の味わうという行為でもある。ずっと自分が食べてきたもので国や文化による違いが生じるのは当然だと思いますね。ただ、今日の梅本さんの話を聞く限り、白黒マンガの方が再現しようとする能動性においては余白があるぶん楽しめるし、追求したくなるんだろうなと感じました。

じゃあ、カラーの方がやりにくい?

どうなんでしょうね。結局、再現するという点では、物語の中のあのシーンを再現したいという情熱が一番の原動力になるので、白黒とかカラーというのは、さほど重要じゃないかもしれません。

『凪のお暇』(コナリミサト)も『3月のライオン』(羽海野チカ)も、食が写実的に描かれているわけではないけれど、すごく再現したいっていう欲に駆られるので、結局は食べ物に対する登場人物の反応や、食べ物を作る過程そのものを丁寧に描いているからで、そこの表現が変わらなければ、カラーになっても一緒のような気はしますね。

カラーのアニメでもおいしそうな食べ物は山ほどありますから、そこはやっぱり表現の違いだろうという気はしますが、国や文化の違いなど、マンガに慣れ親しんでいるからこそ気付いていなかったことが、食マンガを通してたくさん見えて来ましたね。