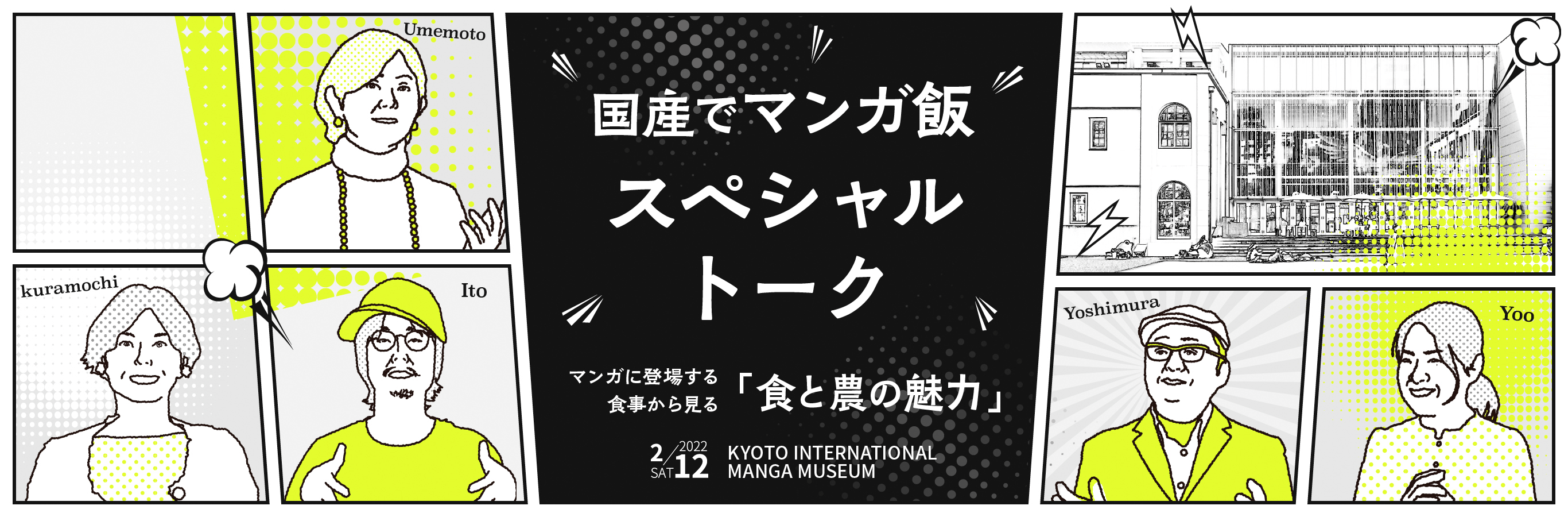

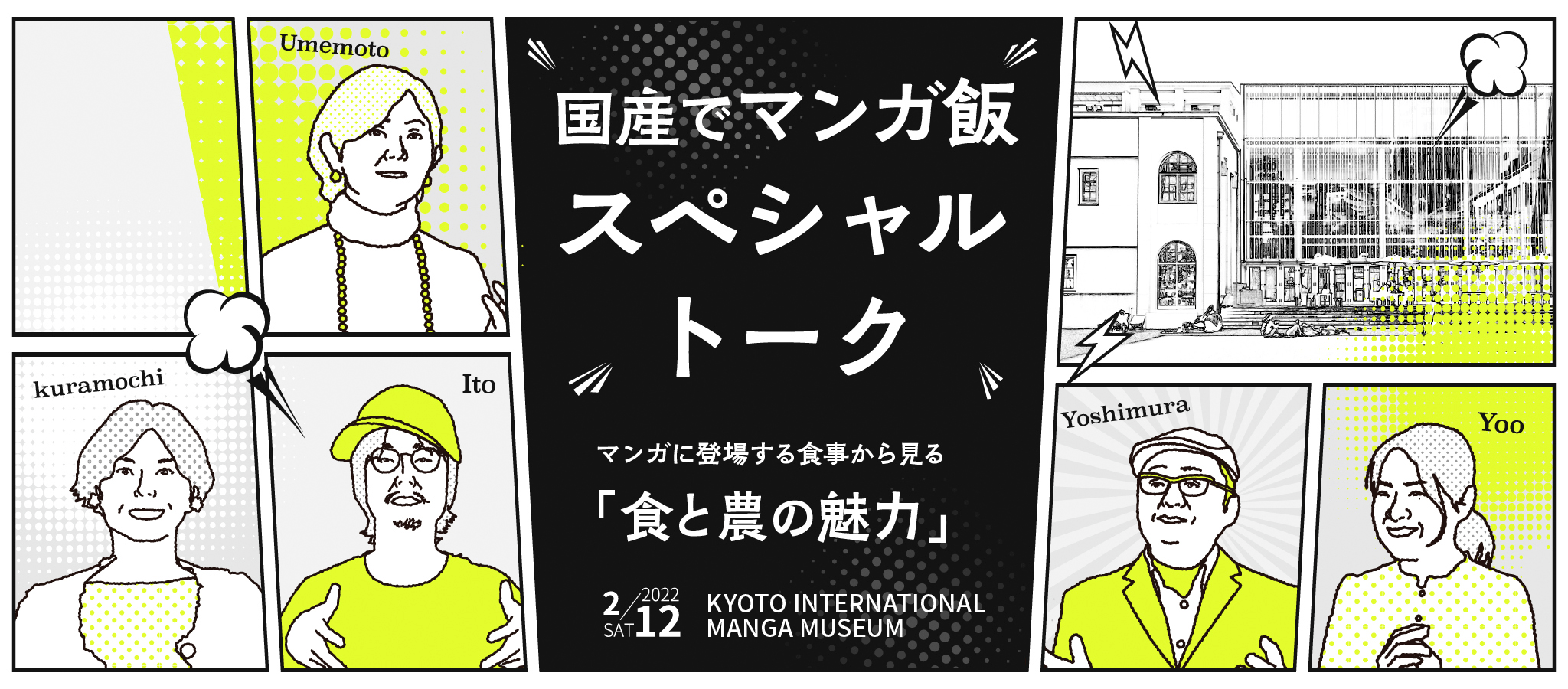

第2部 クロストーク

登壇者の皆様

-

梅本ゆうこ -

伊藤遊 -

吉村和真 -

倉持佳代子 -

ユースギョン

クロストーク

マンガの中の食べ物の絵って、たとえば『美味しんぼ』なんかは写真ベースでアシスタントさんが写実的に書き起こすことに渾身している一方で、本当に主観的にデフォルメして描かれた食べ物のマンガもあって、私はデフォルメされている方がマンガの白黒の世界観の中ではおいしそうに見えると思ってるんです。最近だと、デジタル作画で料理の絵も写真からぱっと起こしちゃうみたいな方法で描いている人もいるし、ウェブトゥーンが主流になってくると白黒ではなくカラーが前提で描かれているものもある。でも、やっぱり白黒でマンガ的にデフォルメして描いた方が私はおいしそうだよなーと思っちゃうんです。

ある料理マンガのアシスタントさんは、この料理のこの色を表現するにはスクリーントーンの番号だね、みたいなことを共有していると聞いたことがありますが、僕ら読者も自然に食べ物の色や質感を変換して読んでるのかもしれませんね。

実際、マンガの書き方を教えていても、カラーイラストを白黒に変えるときに、この色はどれぐらいのスクリーントーンにするというルールがはっきりあるわけじゃないんですけど、ふんわりしたルールはありますよね。

ちょっと話がずれるかもしれないんですが、最近『視覚化する味覚—食を彩る資本主義』(久野愛)という本を読んで、すごくおもしろかったんです。僕らがおいしそうだと感じるグローバルな感覚は技術革命と繋がりつつどのように作られていったのかーーみたいなことが書かれた文化史で。たとえば、「おいしそう」という感覚が共有できるようになったのは、カラー印刷ができるようになったことと無関係ではない、といった話が載っているんですけど、自分が当たり前だと思っていた感覚が実は時代的に作られたものだということが分かって興味深かったです。だから、マンガにおける白黒をカラー変換する読み手のリテラシーも本質的にあったものではなく、時代によって培われたスキルなんですね。

そういう意味では大袈裟ではなく、僕ら日本人の「おいしさ」の基準は、マンガに基礎づけられたという風に考えてもいいのかもしれない。そういえば、うちのマンガ学部のある授業で最初に書かせる絵の基本は「丼に入ったうどん」なんですよ。現実のうどんのおいしさを白黒でどうやって描くのかね。

私もラーメンやうどんを書き分ける課題を出すんですけど、丼の形や柄、麺の形状や湯気を描く描かないまで、どうしたらうどんがうどんらしく、おいしそうに見えるのか。マンガの基礎であり、深いテーマですね。