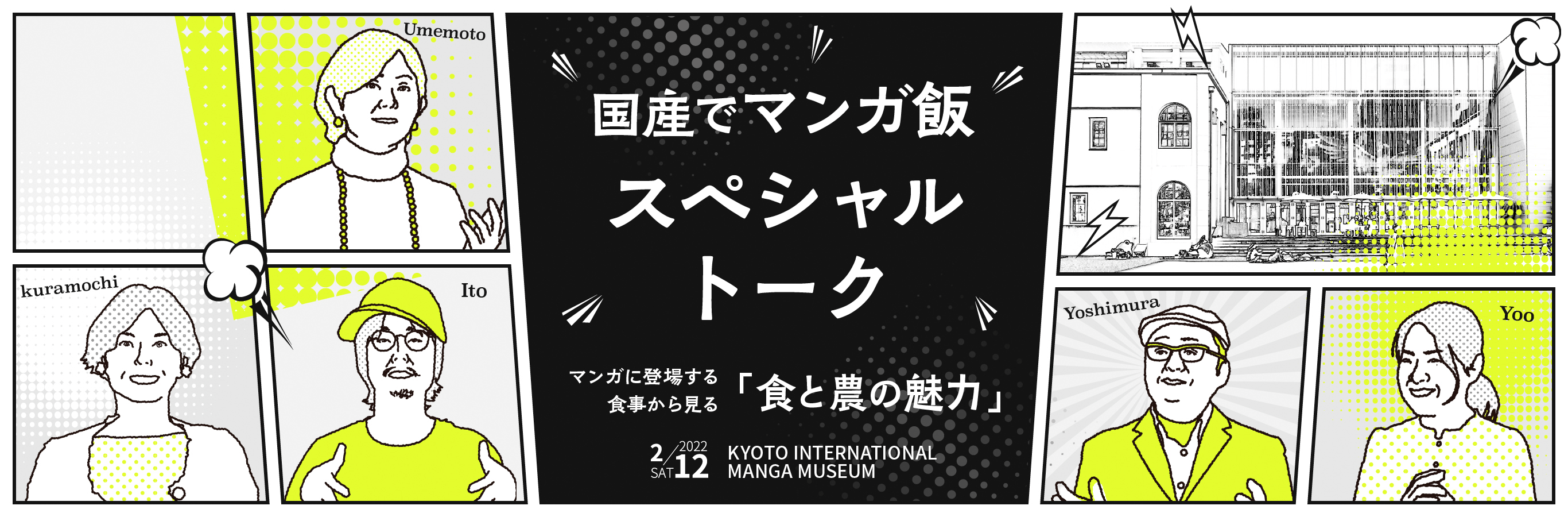

第2部 クロストーク

登壇者の皆様

-

梅本ゆうこ -

伊藤遊 -

吉村和真 -

倉持佳代子 -

ユースギョン

クロストーク

マンガってよく参加型文化と言われますよね。梅本さんの再現レシピの話は、マンガのキャラクターが好きだからキャラ弁を作ったり、コスプレをしたり、同人誌や二次創作をやるということと、すごく繋がるなと思いました。

今回、ダ・ヴィンチさんが作成された食マンガの年表を見ると、2010年代から急に食マンガの数が増えていくんですけど、私自身もブログをやりながら、なんか急に食べ物のマンガが増えてきたぞっていうのを当時リアルタイムで感じていたんです。昔は雑誌に1、2作品あれば良かったのが、今は2〜3作品ぐらいは平気で食べ物系の作品が連載されている。そういう変化はマンガ研究界の中でも興味深く受け止められるんでしょうか?

『マンガの遺伝子』(斎藤宣彦)や、『マンガの食卓』(南信長)のように、食マンガに関する評論も出てきましたよね。単に数が増えたからというよりは、それだけ研究しがいのあるジャンルだからだと思います。ちなみにマンガミュージアムでも2008年から、うえやまとち先生を呼んで実際に料理を作る「マンガクッキング」というイベントを開催しているので、その頃から盛り上がってきたムーブメントなんだと思います。

特に2010年代に入ってから、文化としても生活としても娯楽としても、食を描くことに違和感がなくなってきたという社会の流れは大きいと思います。自分が食べたものを写真に撮って、インスタグラムで日記のようにアップするようになった。あの感覚が写真だけじゃなく、イラストとか4コママンガになって、さらに長くなってエッセイマンガに……というように繋がっていったと思うんです。だから、「送り手」と「受け手」と「その方法」。それら全部がうまく食に絡むことで立体的に増えてきたんだろうなというのは納得できますね。だから、グルメマンガの歴史は諸説ありますが、やはり2000年代に入ってから急速に広がったという認識があります。

文化史全体の広い意味で見ても、メディアでウェブログみたいな人々の日常生活が可視化されるテクノロジーができて。どちらが先かはよくわからないですが、日常生活の娯楽化みたいなことが文化全般において加速していった。特に、マンガの中では、3.11をひとつのきっかけに、当たり前だと思ってた生活をもう一回見直すというメンタリティーが日本の中で共有されることで更に加速していったというのが絶対あったと思うんです。