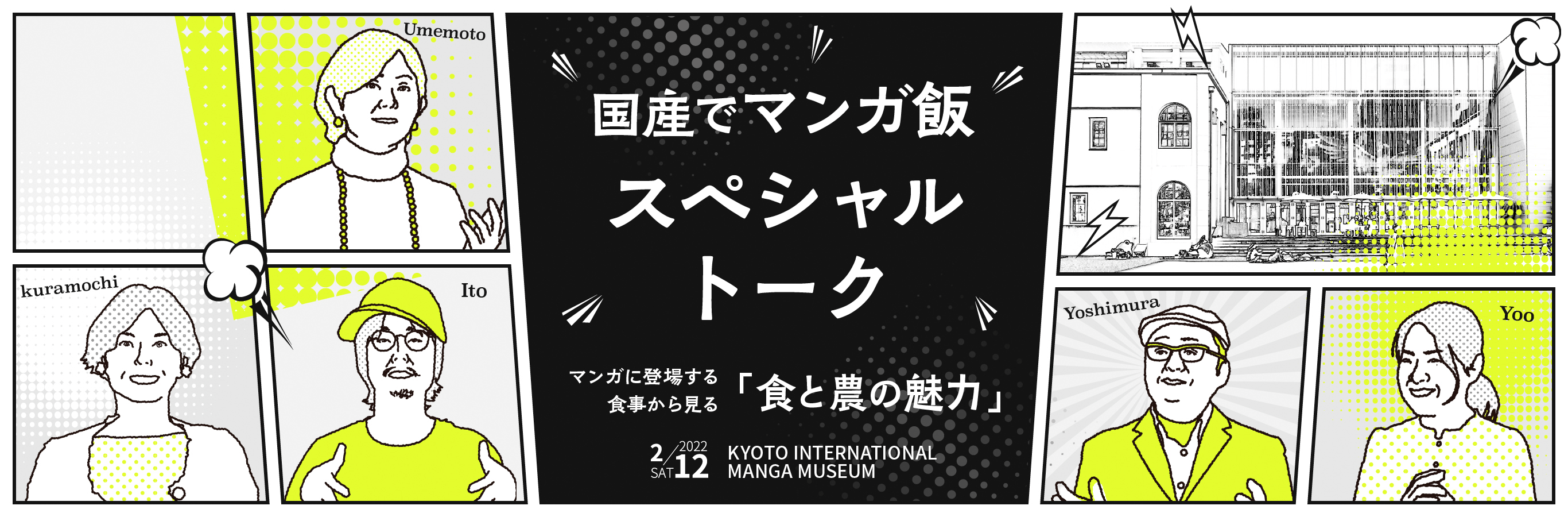

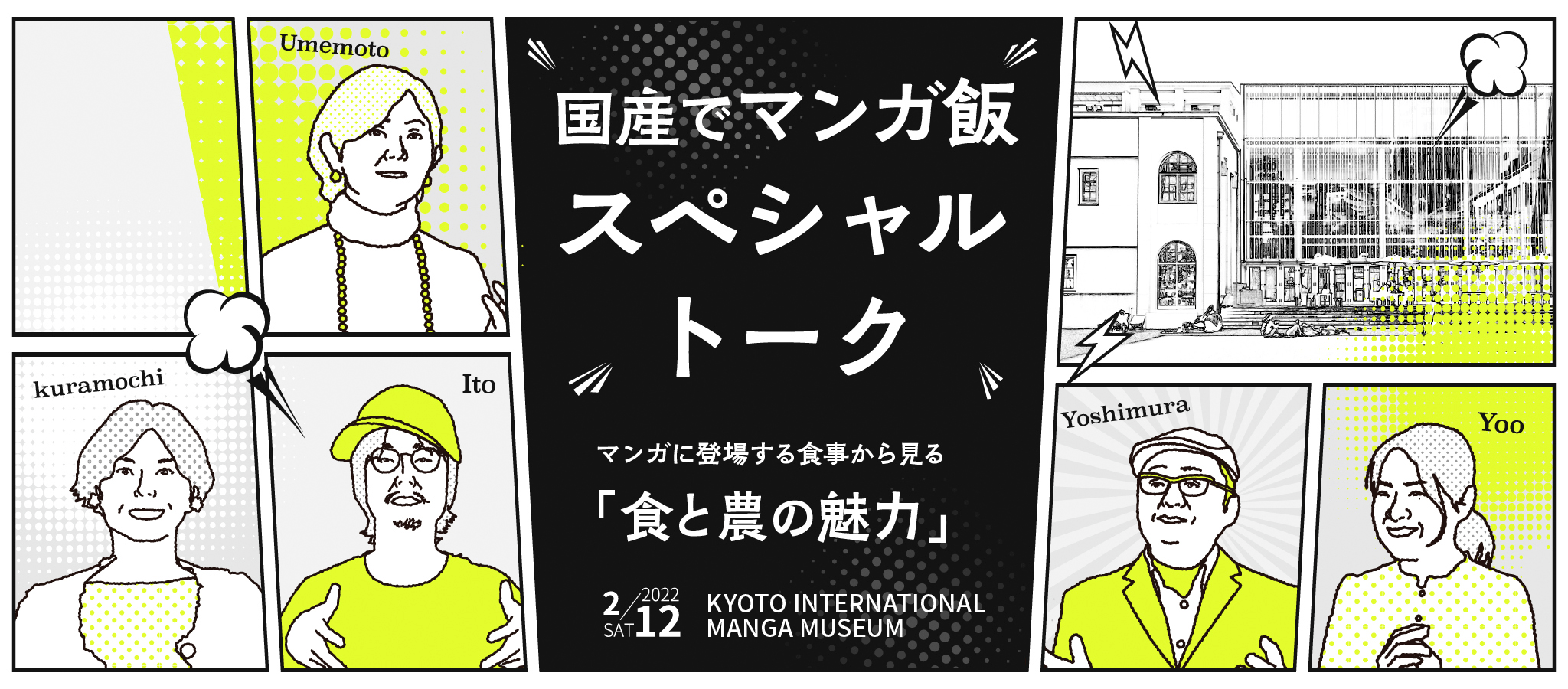

第2部 クロストーク

登壇者の皆様

-

梅本ゆうこ -

伊藤遊 -

吉村和真 -

倉持佳代子 -

ユースギョン

竹村匡己 /SAVVY編集長 京都市伏見区生まれ。エルマガジン、サヴィ、リシェ、別冊編集部、ミーツ編集長を経て、2019年より現職。好きなマンガ家は、手塚治虫。

第 2 部

クロストーク

マンガの中の食の魅力については、読者が想像して、補完できる部分がないといけないというのは、すごく感じますね。マンガと食の関係については、なにか歴史的背景や分岐点はあるのでしょうか?

わかりやすいのは戦後、日本が空腹の時代から飽食の時代に変わってきたという大きな流れがあると思います。食べ物がなくて、お腹が減ってて、なんでもありがたいっていう時代から、少しずつ食料不足が解消されて、空腹が満たされてくると、どうなるか。『アンパンマン』のようにお腹が減ってる子に何か食べさせてあげたいということはマンガの主題としては成立しなくなるし、普通に描かれた普通の食べ物ではおいしそうに見えなくなる。だから「珍しい」とか「貴重」といった付加価値が必要になってくる。『まんが道』(藤子不二雄A)に出てくるときわ荘名物のチューダー(焼酎と炭酸を割った飲み物)やキャベツの味噌汁なんかも、登場人物が貧乏でそれを本当においしそうに食べるから、おいしそうに思えるんですね。でも、食マンガの分岐点としては、やはり80年代半ばに登場した『美味しんぼ』『クッキングパパ』『味いちもんめ』の三作品の存在が大きいと思います。飽食の時代以降の食マンガにおける要素としては、「文化としての食」と「生活としての食」と、後は「エンタメとしての食」があると思います。もちろん、この3つはスパッと分かれているわけではなく、たとえば『美味しんぼ』は文化の要素が強いけど、父である海原雄山との物語の部分はエンタメ要素もある、といったように、グラデーションになってるんですけど、いずれにしても1980年代以降、この三要素によって食マンガの基盤型ができて、そこにいろんなバリエーションが入りながら、現在に至っていると思います。