「毎日食べたいものを、食べられる」、そんな日常を支えているのは

食に携わる人々のたゆまぬ努力のおかげです。

近年、食の外部化・簡便化が進み、食とその背景にある農業や農村との繋がりを

意識する機会がかつてより減っているのではないでしょうか。

将来にわたり日本の、自分たちの食を確かなものとするために、

消費者と生産者や事業者とが出会い、交わることで、食への新たな気づきや発見を促し、意識や行動を変えていくためのきっかけづくりを目指すイベント

「NIPPON FOOD SHIFT FES.兵庫」を開催しました。

開催概要

食から日本を考える。

NIPPON FOOD SHIFT FES.兵庫

-

開催日程

2023年1月14日(土)・

15日(日)11:00~17:30 -

費用

無料

-

場所

神戸朝日ビルディング(1F ピロティスペース)

-

アクセス

JR・阪神:元町駅(徒歩5分)

地下鉄海岸線:旧居留地・大丸前駅(徒歩2分)

JR三ノ宮・阪急・阪神・地下鉄西神山手線・ポートライナー:三宮駅(徒歩7~10分) -

主催

農林水産省

聞くトークセッション

1月14日(土)11:30~12:30

DAY 1

オープニングトーク

「国産食材でカレープロジェクト」

大阪屈指のスパイスカレー店『堕天使かっきー』さんと、岡山・美作で地元の有機食材にこだわった飲食店『OHAYO』を運営するZ世代の村上宙さんが、国産ほぼ100%のスパイスカレーを作り、その食材や過程について話すトークセッションで、2⽇間のオープニングを飾りました。

聞くトークセッション

1月14日(土)12:45~13:15

DAY 1

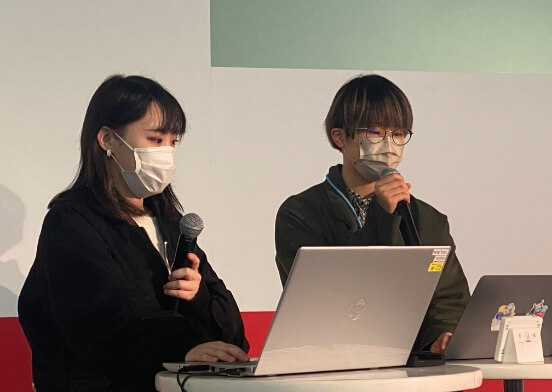

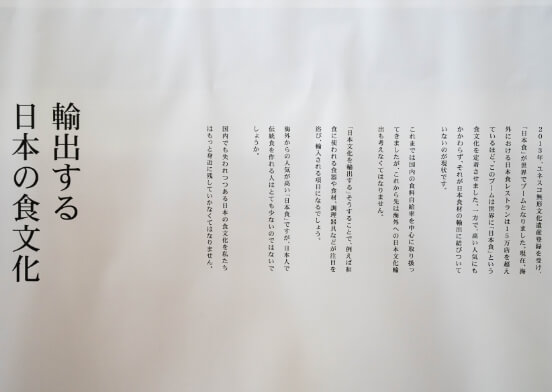

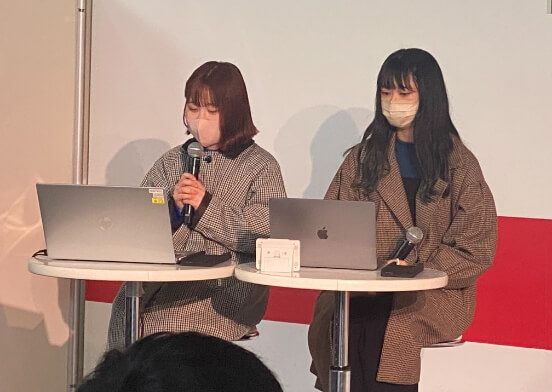

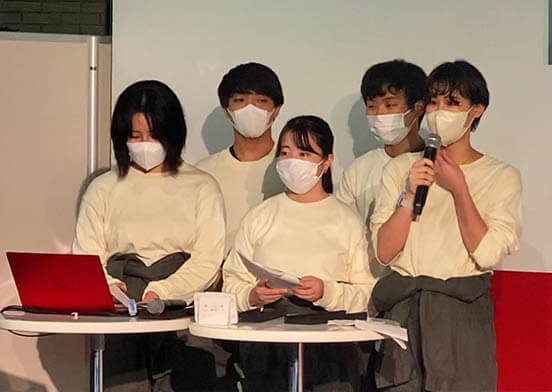

「シ展。」プレゼンテーション

〈Part1〉

京都芸術大学 情報デザイン学科の学生による展示に関するプレゼンテーション。 デザインを学ぶZ世代が「食料安全保障や価格転嫁」に関する様々なリサーチをし、これからの食に関する課題の発見から、解決のためのアイデアの構想を行い、本イベントで開催しているグループ展「シ展。」のための作品を作りました。Part1ではA,H,Gチームそれぞれのシテンの探究からアウトプットまでのプロセスを紹介しました。

情報デザイン学科 2年生

情報デザイン学科 2年生

情報デザイン学科 2年生

聞くトークセッション

1月14日(土)13:30~14:00

DAY 1

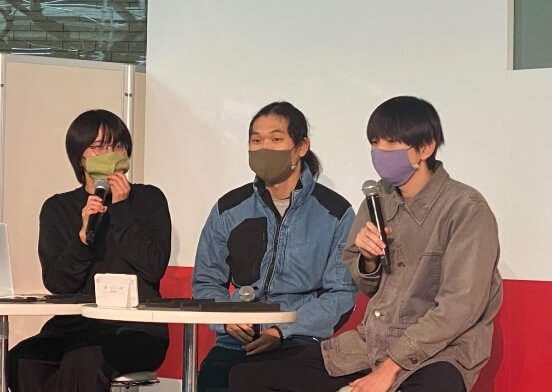

理想の生産〜消費までのあいだを探って

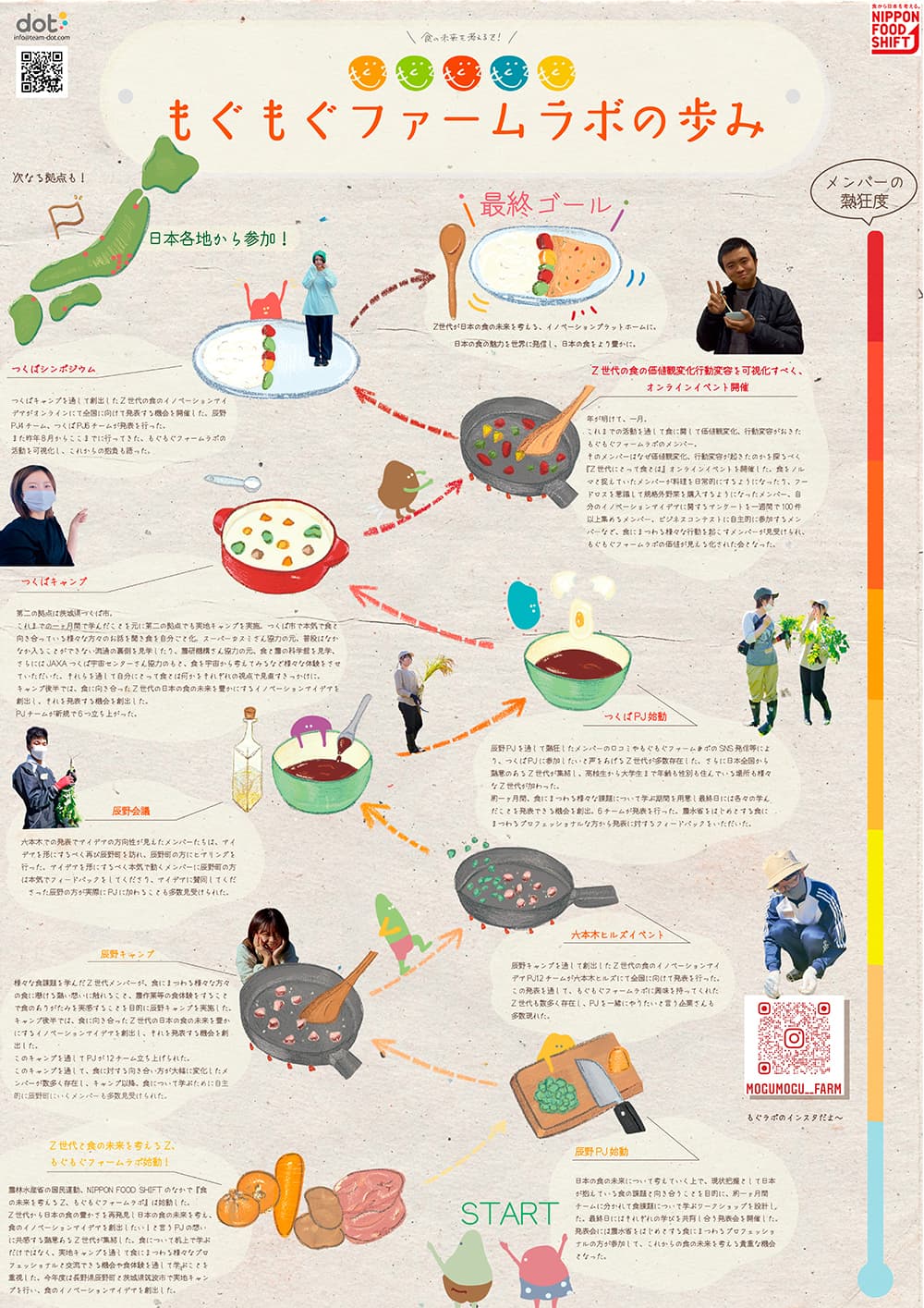

社会課題などには興味があったりするものの、食や農業とは距離が遠く関心の薄いZ世代もたくさんいる、様々な立場の若者が混在しているのが特徴のコミュニティ、もぐもぐふぁーむラボ。

今年度のもぐもぐふぁーむラボフィールドワーク合宿では、生活協同組合連合会コープ自然派事業連合にご協力いただき徳島県と兵庫県で「食における生産から流通、消費までの一連の流れ」を体験しました。このステージでは、このフィールドワークで触れたことを通してZ世代メンバーが何を感じ、どう変化したのかについてお話しました。

(もぐもぐふぁーむラボメンバー)

聞くトークセッション

1月14日(土)14:15~15:30

DAY 1

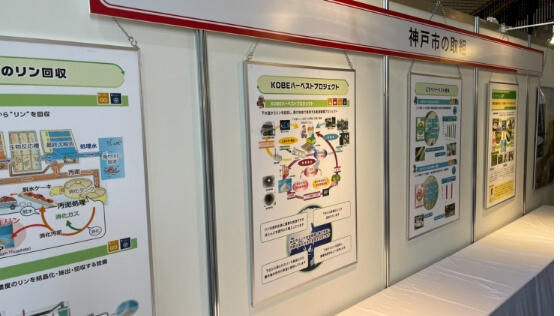

EAT LOCAL KOBE

バトンをつなぎシフトする神戸へ!

神戸市が食都神戸推進の一環として民間と共催する「EAT LOCAL KOBE FARMERS MARKET」を中心とした取組みを紹介。この取組みは8年目を迎え、官民が協力しながらリアルショップや農業スクール等を展開し、地産地消や農水産業への関心を高める活動をしています。

旧居留地エリアで開催されたFARMERS MARKETに参加した農家さんや、ボランティアの学生さんと一緒に、地元神戸での「ローカルエコノミー」や「若者を中心とした意識の変化」などをテーマにトークセッションを展開しました。

聞くトークセッション

1月14日(土)15:45~16:15

DAY 1

食の未来を考えるZ!これまでの活動成果と今後の展望について

もぐもぐふぁーむラボは昨年度ニッポンフードシフトをきっかけに誕生したZ世代が食の未来を考えるコミュニティです。ここでは昨年度から継続してZ世代が食について学び、日本の食の魅力を発信することを目的に集まり、食について考える機会を創出し続けてきました。その範囲は全国各地に留まらず海外にまで及びます。

このステージでは、昨年度から継続して活動をしてきたもぐもぐふぁーむラボの活動紹介と、活動をし続けているメンバーの食に対する価値観変容や、学んできて感じたこれから食の魅力を発信していくために必要だと考えることについてお話しました。

(もぐもぐふぁーむラボメンバー)

聞くトークセッション

1月14日(土)16:30~17:00

DAY 1

「持続的な食循環プロジェクト」BONBONS de CHOCOLATで幸せな気持ちに

龍谷大学農学部生(有志)が、農学部牧農場(滋賀県大津市牧地区)で栽培・収穫した落花生<品種:ナカテユタカ>をどのように付加価値のある商品として販売するのかという視点から「食の循環」を学び、その成果としてチョコレートを開発しました。

水田作を中心とする地域で畑作の落花生の栽培に挑戦!

地域資源の創出と6次産業化へつなぐ、地域活性化や環境保全、地域が直面する課題解決を探りました。このステージでは、本プロジェクトに参加した大学生がチョコレートに込めた想いをお話ししました。

聞くトークセッション

1月15日(日)11:30~12:00

DAY 2

「シ展。」プレゼンテーション

〈Part2〉

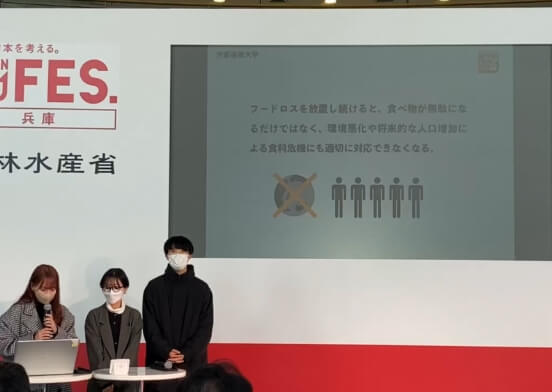

京都芸術大学 情報デザイン学科の学生による展示「シ展。」に関するプレゼンテーション。Part2ではE,I,Cチームそれぞれのシテンの探究からアウトプットまでのプロセスを紹介しました。

情報デザイン学科 2年生

情報デザイン学科 2年生

情報デザイン学科 2年生

聞くトークセッション

1月15日(日)12:15~13:15

DAY 2

FANTASTIC OPEN RADIO

会場内で開催中のFANTASTIC MARKETの出店者の⽅々が普段取り組んでいる活動などについて、FM802のDJ⼟井コマキさんがお話を聞きながら、食と農の新しい魅力のテーマを掘り下げるトークセッションを展開しました。

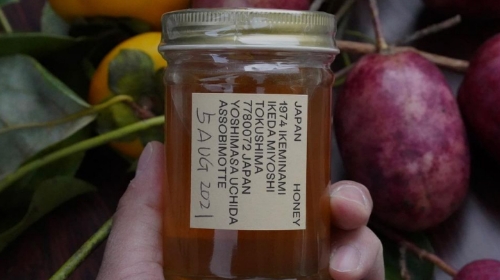

「おいしさの秘密は、つくり手が心から楽しみ取り組んでいるということ。」というブランドコンセプトを据えて、assobimotte(アソビモッテ)という団体を起ち上げる。

生産者さんの食材を大切にし、野菜を多く使った料理は定評。ケータリング、イベントなども行う。

料理開拓人の堀田裕介さんと生産者さんの元を訪ねてお話を聞き、料理を作って恩返しの旅をするYouTubeチャンネルの番組、月刊デリシャスマガジンを立ち上げる。

聞くトークセッション

1月15日(日)13:30~14:30

DAY 2

食都神戸 LOCAL ACTION

FANTASTIC MARKETに出店している中国・四国地方の生産者さんに登壇頂き、瀬戸内エリアとも連携した形で、食にまつわる地域での取り組みを発信。また、神戸の学生とクリエイターが協働して農家や漁師などの生産者、料理人、食品メーカーなどとコラボレーションし神戸の農漁業の魅力発信をおこなう「KOBE“にさんがろく”PROJECT~ノーギョ・ギョギョ・ギョギョーラボラトリーズ~」。中でも漁業に関するプロジェクトに関わるメンバーを中心に、神戸のギョギョートーク「食都神戸」における「LOCAL ACTION」をお話しいただきました。

クリエイティブディ レクター、デザイナー

写真家・プロデューサー

KOBEにさんがろくPROJECT Lab3担当クリエイター

聞くトークセッション

1月15日(日)14:45~15:45

DAY 2

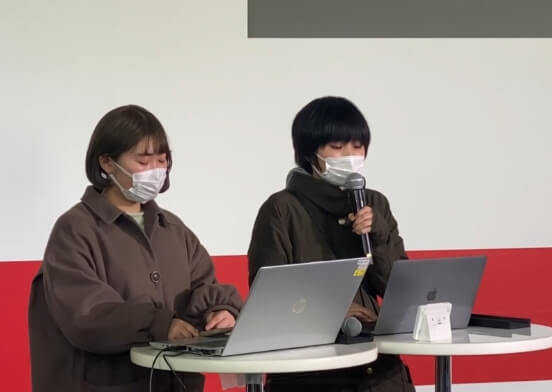

「シ展。」プレゼンテーション

〈Part3〉

京都芸術大学 情報デザイン学科の学生による展示「シ展。」に関するプレゼンテーション。Part3ではB,D,J,Fチームそれぞれのシテンの探究からアウトプットまでのプロセスを紹介し、京都芸術大学情報デザイン学科齊藤信和学科長と、服部滋樹教授、近畿農政局 出倉功一局長にプロジェクトの講評をいただきました。

情報デザイン学科 2年生

情報デザイン学科 2年生

情報デザイン学科 2年生

情報デザイン学科 2年生

大臣官房食料安全保障課長、食料産業局食文化・市場開拓課長、文化庁審議官、文部科学省大臣官房審議官を経て2022年7月より近畿農政局長に就任。

聞くトークセッション

1月15日(日)16:00~16:30

DAY 2

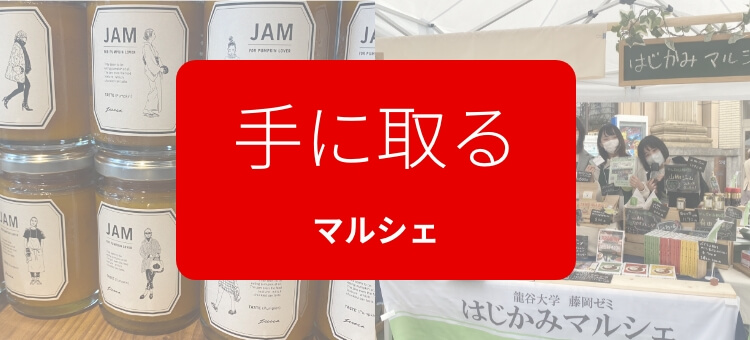

産地を未来へつなぐマーケティング

ーぶどう山椒の発祥地を未来へつなぐプロジェクト-

コロナによってさまざまな活動が制限されてから3年目の春。龍谷大学経営学部藤岡ゼミが2019年から和歌山県有田川町と連携して取り組む「ぶどう山椒の発祥地を未来へつなぐプロジェクト」に新たに加わった3回生は、「産地の存続」について改めて考えました。「わたしたちが産地のためにできることはなにか」。産地との交流、中高校生に向けた特別講義、マルシェの開催、新たな商品開発とそれぞれが自問自答し続けながら行動に移した2022年の取り組みについてお話しました。

日本各地に存在する産地の課題を自分ごととして捉え、アクションを起こし続けたいと思います!

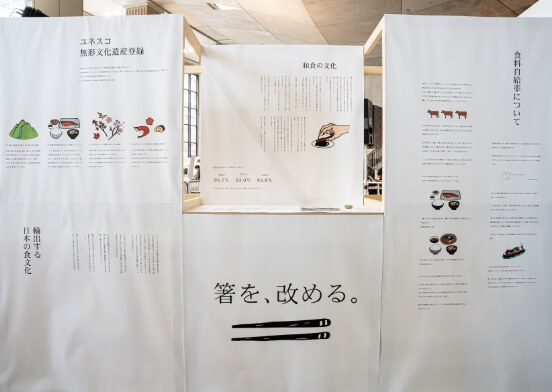

見る・触る展示・体験

DAY 1-2

京都芸術大学

-シ展。-

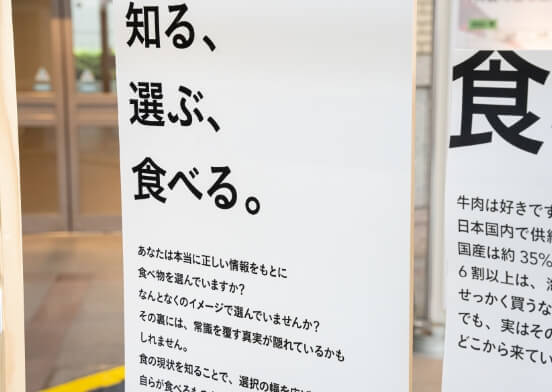

これからの食とデザインを,様々なシテンで考えてみる。

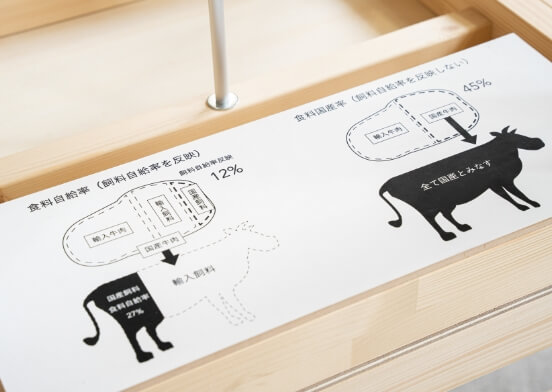

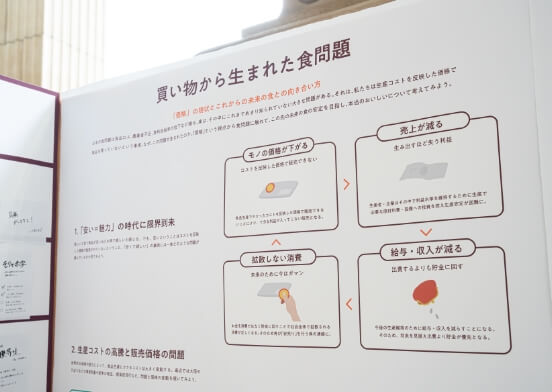

デザインを学ぶZ世代による「食料安全保障や価格転嫁」に関する探求成果のグループ展です。生産者や食品関連事業者へフィールドリサーチを行い、これからの食をデザイン視点で考え直す取組みを行いました。

「シ展。2022-2023」

この展示は、より良い未来に向ける「始点」になるとともに、未来を支える 「支点」にもなる。しかし、考えることをやめてしまうと取り返しのつかない「死点」へと向かうことになる。今この瞬間、どんな「視点」をもって未来を創っていくのか。現代を生きる私たちの手に、委ねられている。

見る・触る展示・体験

DAY 1-2

「持続的な食循環プロジェクト」

-BONBONS de CHOCOLAT-

龍谷大学農学部牧農場(滋賀県大津市)の水田転換畑を活用し、栽培・収穫した落花生を使用したチョコレート菓子『BON BONS de CHOCOLAT 』を販売しました。チョコレートは、日仏商事(株)(神戸市)のチョコレートブランド「CACHALOT(カシャロ)」との共同開発。農学部生が栽培・収穫した落花生「ナカテユタカ」をプラリネにし、ミルクチョコレートに混ぜ込みました。

(両日出店)

日替わりで地域の食材やお酒、人にスポットを当て、農家さんの朝どれ野菜販売、料理家とコラボしたり、作家を招いてのワークショップなど新しい発信を行っています。

(両日出店)

(両日出店)

(両日出店)

(両日出店)

地域に密着し、宝塚近郊の自然栽培や無農薬で育てられた旬の野菜をふんだんに使用したお料理が定評。

(両日出店)

徳島県三好市の仲間たちと心から楽しみ、一生懸命作ったモノたちをお届けしました。

日本・西洋蜜蜂でつくられたはちみつや傾斜地のまま農耕を行う地域で作られた雑穀など。

(両日出店)

(両日出店)

(両日出店)

(両日出店)

(両日出店)

(1/14出店)

(1/14出店)

今回は原料のチコリルートを種から自然栽培で育て、加工まで全て自分たちの手で行い作られたチコリコーヒーとチコリを使った焼菓子を販売しました。

(1/14出店)

(1/14出店)

(1/14出店)

(1/14出店)

(1/14出店)

北海道の小麦、未精製の砂糖、麹を使った酵母を使用して、素材の美味しさを生かした日々のパン、季節のパンを作っています。

(1/14出店)

(1/14出店)

(1/15出店)

卸業と大阪での販売を続けながら、今は岡山であんこ販売と喫茶のお店を運営。農家さんとのつながりや地域での助け合いを大切にしています。

(両日出店)

(1/15出店)

(1/15出店)

(1/15出店)

(1/15出店)

(1/15出店)

(1/15出店)

加西とまとや米を育てる岡田農産がコラボして焼き芋屋「いもやぷっぷ」を立ち上げる。

今回は焼き芋の販売とそれぞれの商品も販売。唯一無二のこだわりの逸品ばかり。

https://www.okadanousan.com北本ファーム

https://www.kitamotofarm.com

(1/15出店)

(1/15出店)

(1/15出店)

手に取るマーケット

併催イベント

EAT LOCAL KOBE FARMERS MARKET

「食都神戸」推進の一環として、「生産者と消費者を継続的につなぐ」ことをコンセプトに、毎週土曜日に開催しているファーマーズマーケット。

神戸市内を中心とした旬の食材をたっぷり味わえる朝ごはん、農家と物販・飲食店がコラボした商品などを揃えました。

開催日 :令和5年1月14日(※21日、28日も開催)

開催時間 :9時30分から13時まで ※雨天決行・荒天中止

場所 :旧居留地 浪花町筋|神戸市中央区浪花町筋(車道)、三井住友銀行南側広場(公開空地)

出店内容 :各回約25店舗(農産物 約15店舗、物販 約5店舗、飲食 約5店舗)

主催 :一般社団法人 KOBE FARMERS MARKET、神戸市

▶神戸市総合コールセンター(年中無休8時から21時まで)

問合せ先 0570-083330または078-333-3330

▶EAT LOCAL KOBE ホームページ/フェイスブック/インスタグラム

「EAT LOCAL KOBE」で検索

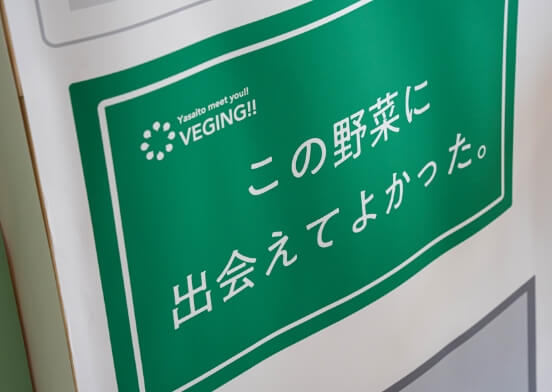

Aチーム

野菜との始点 VEGING!!Yasai to meet you!!

「VEGING!!」の野菜の販売方法は、身近にある自動販売機。そこで提示するのは野菜の生産者の情報のみ。野菜の名前は明かしません。どんな野菜が出てくるか分からない。消費者はそんなドキドキ感の中で、野菜と偶然的に出会います。味や見た目に捉われない新しい野菜の買い方。それは野菜の消費量の増加、消費者と生産者との繋がりの構築により、食料自給率の回復を図ります。